Del cuerpo a la escritura: un pasaje para sanar

En este artículo se explica de qué manera la escritura, como herramienta terapéutica, se convierte en necesaria para la recuperación y completud de los procesos personales en un espacio de consultoría psicológica. Cuando escribimos trazamos un camino que resignifica lo dicho por el lenguaje hablado o simplemente lo sentido cobra cuerpo en la letra que lo dice.

Resumen

La inclusión de la escritura como herramienta terapéutica se convierte en necesaria para la recuperación y completud de los procesos personales en un espacio de consultoría psicológica. La escucha, la palabra hablada, el cuerpo con su lenguaje se completan con la escritura que pasa a ser terapéutica, ya que le permite al consultante cerrar procesos para abrir caminos de autodesarrollo y salud.

Palabras clave: escritura terapéutica, cuerpo, trauma, autodesarrollo, salud.

“Desde luego, escribimos, en primer lugar, para nosotros, para aclararnos,

para tratar de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa”.

Jorge Larrosa

Cuando escribimos trazamos un camino que resignifica lo dicho por el lenguaje hablado o simplemente lo sentido cobra cuerpo en la letra que lo dice. Quizá porque hay una distancia y detenimiento entre lo que pensamos, hablamos y escribimos. Ese tiempo de búsqueda de la palabra que se ajuste al sentir, es el tiempo para automirarnos y encontrar la propia voz, expresar lo callado, dar cuenta de eso que nos pasa.

La escritura siempre tiene dos caras: la del escribiente y la del lector. Uno mismo es los dos. Escribir es un proceso de construcción que manifiesta un des-hacerse para volver a resignificarse. Volver a lo escrito nos devuelve a nosotros mismos pero diferentes.

Entonces, ¿qué sucede cuando escribimos para sanar, para encontrar respuestas a conflictos internos o crisis vitales? Ocurre que la escritura se tiñe de intención terapéutica y propone el rescate de esas partes del sí mismo que han sido vulneradas por algún motivo. Al mismo tiempo, colabora con “la tendencia a actualizar y a expresar todas las capacidades del organismo” (1961, p.40), en palabras de Carl Rogers.2

La escritura siempre tiene dos caras: la del escribiente y la del lector. Uno mismo es los dos. Escribir es un proceso de construcción que manifiesta un des-hacerse para volver a resignificarse.

En esta oportunidad mi intención es compartir con ustedes qué tan posible es incluir la escritura con intención terapéutica en un espacio de consultoría psicológica o cousenling3 sin perder de vista que en el cuerpo que somos, del mismo modo que somos la vida, anida el trauma que es anterior a la palabra. Y ésta, a veces, puede dar cuenta de él.

Escribir lo callado

“Una razón por la cual escribir sobre traumas puede resultar físicamente saludable es que la propia escritura constituye una forma fundamental de expresión de uno mismo”, plantea Pennebaker (1997, p.156). La palabra “trauma” significa “herida”, “ruptura”. Una herida a nivel emocional, psíquico. Al decir de la doctora Díaz Simon (2023, p. 7): “Se trata de una vivencia que nos ha vulnerado de tal modo y con tal profundidad que podríamos decir que nuestra existencia transcurría de un modo y se modifica radicalmente”.

A veces, el dolor, el miedo y el estrés que permanecen, quiebran la existencia. En la profundidad de la vida se desequilibran los parámetros que conducen a la salud. Dicen que se siente como un temblor que sacude la esencia de nuestro yo más genuino.

Cuando leemos tomamos distancia de lo escrito. Nos convertimos en nuestro propio lector, en observador y descubrimos que el texto es un reflejo de algún aspecto oculto, secreto

Otras veces, se trata de confiar en el proceso que incluye la incertidumbre, el cambio y el encuentro con aspectos de sí, hasta el momento desconocidos para lograr la autoafirmación, el desarrollo pleno.

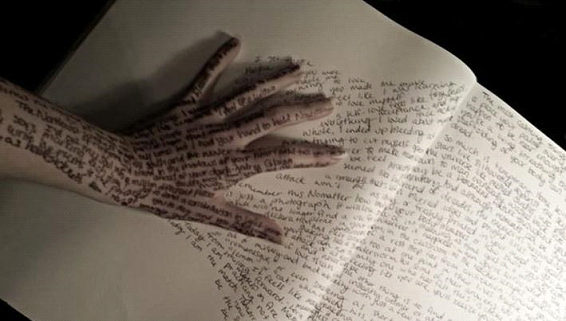

Pero ¿qué sucede con las sensaciones y experiencias dolorosas, discordantes? Son registradas por el hemisferio derecho que lleva la memoria de nuestro sufrimiento físico-emocional. Este hemisferio cuenta con una forma de autoconocimiento que consiste en registrar las sensaciones sensoriales corporales sutiles a través de la interocepción.4 Ésta nos permite ser agentes activos de nuestra vida. ¿Cómo? Conociendo, percibiendo nuestro cuerpo en interacción con el mundo que nos rodea.

Asimismo, el lenguaje tiene su dominio en el hemisferio izquierdo. Es el que aporta el recuerdo de recursos positivos y fortalezas, organiza la información, pone en palabras lo que el cuerpo manifiesta. Parte de nuestro autoconocimiento está creado por un yo autobiográfico, que es el que conecta las experiencias y las organiza en una historia coherente.

Me permito parafrasear a Eugene Gendlin5 cuando dice que en un organismo humano hay un fluir de experiencias a las que el individuo puede volver una y otra vez como una referencia para descubrir el sentido de lo experienciado. Es como viajar al centro del cuerpo, a un lugar seguro que se convierte en resonante y devuelve las sensaciones sentidas que tardan en ponerse en palabras. Es un estar enfocando lo que sucede allí, en ese espacio interno, para producir significados propios. Ese cuerpo6 “está lleno de significado de vida, vivo en propósito, situado en una red de relaciones interconectadas, sabio más allá de la lógica y la razón, inseparable de nuestra identidad” (Anne Weiser Cornell, 2013, p.201).

En esa danza interna, conectada va surgiendo la palabra.

Entonces, ¿cómo decir aquello que nos duele tanto?

Escribiendo. Con temor, con pudor, con bronca. Con letra asesina, con ojos de dolor. Con la voz sofocada, con el alma en un puño. Hasta que poco a poco, en un hilo de aliento, se anima a aparecer el miedo, ¿con ojos de niño y la sensación de no ser visto, de estar excluido, quizás?

Van Der Kolk (2015) asegura que “podemos pensar en que controlamos nuestra pena, nuestro terror o nuestra vergüenza permaneciendo en silencio, pero nombrarlo nos ofrece la posibilidad de un control diferente”(p.261)

Escribir es un modo de acceder a ese mundo interior de sentimientos y nombrarlo.

El doctor James Pennebaker, interesado en el trauma y su relación con los secretos que guardan las personas, descubrió que a través de la escritura éstas mostraban cambios fisiológicos y un mejor funcionamiento del sistema inmunológico.

Patricia Fagundez (2004) suma que no podemos hablar de una terapia de la escritura sino de una escritura con efectos terapéuticos. La escritura se convierte, entonces, en una herramienta valiosa para el rescate. En este sentido, nos importa lo que sucede durante el propio proceso del escribir y luego en el momento de la lectura. Cuando leemos tomamos distancia de lo escrito. Nos convertimos en nuestro propio lector, en observador y descubrimos que el texto es un reflejo de algún aspecto oculto, secreto. Este proceso reflexivo y metacognitivo resuena internamente de un modo diferente y repara.

Quizá por esto, en ese hilo de tinta, entre los blancos que dejan las palabras asoma un silencio. Un silencio que mira con el corazón, que asume la reconciliación, que transmuta. Así, entre los blancos y silencios llenos, la actualización del ser se empodera, crece y avanza. Entonces los hilos de tinta se convierten en historias entramadas con el valor, con la vida y con la salud.

Invitar a escribir

¿Cómo creamos el marco propicio para invitar a escribir a un consultante que siente que algo lo detiene en su propósito de vida y desarrollo?

Desde el Counseling, en este caso, promovemos una relación terapéutica sostenida en la escucha empática y la percepción de la totalidad de la persona para que nuestro consultante se sienta en “un lugar seguro y a salvo”.

Si contemplamos que el objeto de la escritura es escribirnos a nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos lo que hemos intentado evitar, siguiendo a Pennebaker, propondremos que el acercamiento a la escritura parta de una invitación que respete la confidencialidad. El entorno o dimensión comunicativa siempre es terapéutico. Y cada detalle percibido nos es valioso para diseñar la consigna o el trampolín para escribir.

De hecho, el consultante decidirá, luego, qué necesita compartirnos de su escrito. Sabemos que leerse y leerle a otro son tomas de distancia seguras para empezar a visualizar la historia en sí y encontrar el “ajá” que facilita el alivio. Al mismo tiempo, nos permite un mejor registro por parte de ambos, counselor y consultante, para avanzar en el proceso.

Por lo tanto, también es importante que consideremos la forma del decir para invitar a escribir. Fagundez (2004) propone dos criterios para diseñar consignas de escritura: la adecuación al momento y situación de la persona, por un lado, y la profundización, por el otro. Aquí me atrevo a sugerir la importancia de sopesar el género textual más adecuado para escribir la experiencia sentida (¿lista, carta, diario, autobiografía, poesía, cuento terapéutico?), ya que cada uno será más o menos amable para recibir la historia en su estructura y para quien la escriba.

Por ejemplo, Van Der Kolk (2015) manifiesta que la escritura libre “permite asociaciones diversas a partir de una imagen, que luego será recuerdo y más tarde texto” (p. 268). Esta forma de escribir ayuda al “darse cuenta y a generar un cambio” (p.14) aunque no todas las personas puedan, en un inicio, levantar la compuerta de los recuerdos. Por este motivo, ofrecer una línea, un comienzo, una frase es el andamiaje o trampolín que la abre.

El yo autobiográfico crea conexiones con las experiencias en el tiempo, como mencioné antes. Cuando las escribimos y luego leemos ese texto, “podemos preguntarnos contra quién están apuntados no nuestros recuerdos sino el relato de nuestros recuerdos” Cyrulnik (2016, p.141). Esta es la oportunidad para iniciar un camino de exploración, autodescubrimiento, y dar pasos para superar el obstáculo que detiene el desarrollo.

Desde el Counseling, en este caso, promovemos una relación terapéutica sostenida en la escucha empática y la percepción de la totalidad de la persona para que nuestro consultante se sienta en “un lugar seguro y a salvo”.

Un puente hacia el autodesarrollo

Cuando poco a poco se va logrando la conexión entre lo que el cuerpo dice y lo que la palabra expresa, emergen la reparación y la posibilidad de sumar otras voces a ese texto interno y luego escrito. Se da, así, una amplificación de perspectivas que muestra las posibilidades de encontrarnos con esos hechos desde ángulos diferentes. Dice Pennebaker que cuando uno amplía la visión de sí mismo aumenta la posibilidad de cambio y mejoría. Por lo tanto, a través de la escritura las personas pueden despojarse, des-habitarse para volverse a habitar.

Observar, sentir, acompañar. Esperar, soltar, fluir y escribir. Escribir tanto hasta que esa parte de sí, oculta y corporal, suelte el control, el dolor y se manifieste.

Se abren otros portales y las palabras que nunca habían sido dichas y estaban fundidas en las memorias de nuestro cuerpo, muestran mundos internos desconocidos. El cuerpo, dueño de su lenguaje, empieza a develar secretos, escenas olvidadas. Ofrece estímulos como ofrendas para la sanación. El hemisferio izquierdo los transforma en símbolo, aparece la palabra que se combina con otras, el sentido encuentra su referente. Y sentimos que lo peor ya pasó. En esa danza entre el lenguaje del cuerpo y la palabra se suturan los dolores. El cuerpo se equilibra, se sintoniza con la salud.

Transitando la escritura, se avanza con una historia para contar que ya no daña.

Alguien emergió desde el vacío hacia la luz. La tendencia, la homeostasis siempre es a favor de la vida.

Bibliografía

Cyrulnik, B. (2016). La maravilla del dolor. Granica.

Cornell, A. W. (2013). La aceptación radical del todo. NorthGrafic Impresiones.

Díaz Simon, S. (2023). Trauma y abordajes cuerpo mente. Kuruf Libros.

Fagundez, P. (2024). El sentido de escribir en Formación Profesional en Escritura Terapéutica (5a ed.).

Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8, 162-166.

Rogers, C. (1961). El Proceso de convertirse en persona. ebookelo.com.

Van der Kol, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta. Ed. Elefhantería.

[1] Counselor, Consultoría psicológica desde el enfoque Centrado en la Persona (Instituto de Educación Superior Los Cerezos). Formación Profesional en Escritura terapéutica (licenciada Patricia Fagundez) Facilitadora de Técnicas Capacitar Internacional para el Trauma, Sanación y Transformación (doctora Pat Cane. Capacitar Internacional). Especialista en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO). Profesora en Letras (Profesorado Gabriela Mistral). Facilitadora en constelaciones familiares certificada (Humano Escuela).

[2] Carl Rogers (1902-1987): psicólogo estadounidense. Fue uno de los fundadores de la Psicología Humanista y creador del Enfoque Centrado en la Persona.

[3] El Couseling desde el Enfoque Centrado en la Persona es una profesión de ayuda que centra su acompañamiento en percibir las emociones y procesos de la persona que se acompaña. Otorga suma importancia a la relación e interacción entre terapeuta y consultante. La escucha, empatía, congruencia y aceptación incondicional son los pilares de este enfoque. Confía en que la persona tiene todos los recursos para superarse, de allí la tendencia actualizante que sostiene el desarrollo personal.

[4] Interocepción: “Mirar hacia adentro”. Es una capacidad básica de autopercepción que todos tenemos. Se trata de un mecanismo de autoconocimiento que nos permite sentir lo que estamos sintiendo.

[5] Eugene Gendlin (1926- 2017) fue doctor en Filosofía y terapeuta. Iniciador de la línea de Psicoterapia Experiencial y creador del Focusing: herramienta terapéutica del enfoque corporal.

[6] Creo conveniente aclarar que en este pasaje cuando hablo de cuerpo sigo la noción dada por Eugene Gendlin desde el Focusing. Este considera al cuerpo como organismo vivo, como un proceso capaz de transformar las experiencias traumáticas a partir de vagas sensaciones corporales sentidas por medio de la interacción dentro de un entorno de aceptación compasiva e incondicional.

Cómo citar este artículo:

Ronco, I. (2024). Del cuerpo a la escritura: un pasaje para sanar. Arteterapia. Proceso Creativo y Transformación, 12.